今回は、審査基準に記載されている「進歩性が否定される方向に働く要素」について、じっくり検討してみたいと思います。

まず、進歩性否定の要素は、実務者であれば当然知っている方も多いと思いますが、整理して考えてみたいと思いませんか。

私は、弁理士として、いくつか案件で進歩性拒絶を解消してきました。やはり、進歩性が否定される方向に働く要素は、弁理士であれば避けては通れない事項であることに間違いありません。じっくり勉強するべきと思います。

この記事では、審査基準に即して、進歩性が否定される方向に働く要素について、実務経験からわかりやすく、説明します。

この記事を読むと進歩性が否定される方向に働く要素がわかります。

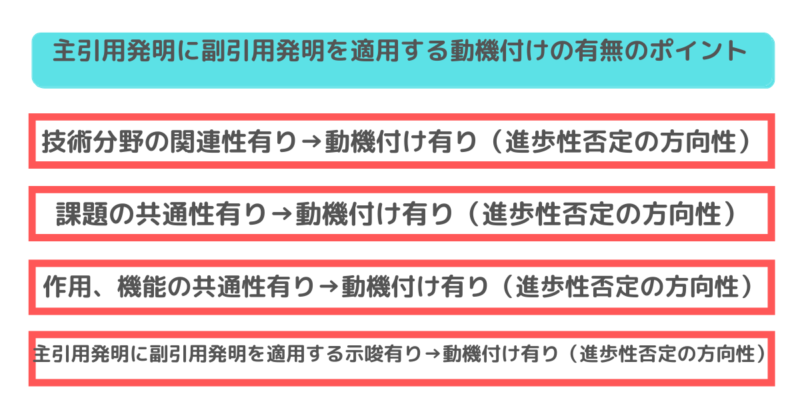

結論をいうと、進歩性否定の要素とは、進歩性が否定される方向に働く要素であり、動機付け有り(進歩性が否定される方向)の判断指標となるポイントです。つまり、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用文献の内容中の示唆です。審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点について、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するとなる要素として、(1)~(4)の要素が有る場合、論理付けができる(つまり進歩性が否定される方向)と判断します。

この進歩性が否定される方向に働く要素は、進歩性判断でマイナス点になりますよ~という感じでしょうか。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明Aに副引用発明Bを適用した場合に、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合には、進歩性が否定される方向に働きます。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、

(1)技術分野の関連性

(2)課題の共通性

(3)作用、機能の共通性

(4)引用発明の内容中の示唆

この4つの観点を総合考慮して判断されます。

なお、審査基準には、

審査官は、(1)~(4)のいずれか1つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわないことに留意しなければならない。

審査基準(進歩性)

と記載されています。

つまり、審査官は、(1)~(4)の1つだけに着目して、動機付けあり→進歩性なしと、短絡的に判断してはいけませんよ~と言っているようです。

なお、審査基準には、(注1)に、主引用発明Aに副引用発明Bを適用する際に、設計変更を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合も、進歩性が否定される方向に働くことが記載されています。

確かに、(注1)の事例は多くありそうです

技術分野の関連性

主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であると、審査基準に記載されています。

主引用発明Aの課題解決のために副引用発明Bを適用すると、請求項の発明(A+B)になる場合は、進歩性のマイナスポイントとなります。

例えば、主引用発明に関連する技術分野に、置換可能又は付加可能な技術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがある(進歩性否定の方向に働く)という根拠になります。

例えば、主引用発明Aに関連する技術分野に、付加可能な技術手段(副引用発明B)があることは、請求項に係る発明(A+B)に導かれる動機付けがある、ということです。

なお、審査基準には、

審査官は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するに当たり、(1)~(4)までの動機付けとなり得る観点のうち「技術分野の関連性」については、他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない。

審査基準 進歩性

と記載さています。

つまり、「技術分野の関連性」については、必ず考慮されます。

しかし、審査基準には、以下のようにも記載されています。

ただし、「技術分野」を把握するにあたり、単にその技術が適用される製品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合は、「技術分野の関連性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」を合わせて考慮したことになる。このような場合において、他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により動機付けがあるといえるならば、動機付けの有無を判断するに当たり、改めて「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。

審査基準 進歩性

審査官は、技術分野を把握する場合において課題や作用など考慮していれば、(2)(3)の検討については省略OKのようです。

技術分野の関連性に関する例

この例では、主引用発明と、副引用発明とが、技術分野の関連性があります。なぜなら、 主引用発明と、副引用発明とが、 アドレス帳を備えた通信装置という点で共通するからです。

つまり、主引用発明は、電話装置ですが、技術分野は通信装置です。

また、副引用発明は、ファクシミリ装置ですが、技術分野は通信装置です。

なお、審査基準によれば、ユーザが通信をしたい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通していると判断された場合には、両者の技術分野の関連性が課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮されたことになるようです。つまり、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮されなくなります。

なお、審査基準には、

(注2)技術分野は、適用される製品等に着目したり、原理、機構、作用、機能等に着目したりすることにより把握される

審査基準 進歩性

と記載されています。

したがって、通信装置の技術分野は、電話装置、ファクシミリ装置だけでなく、スマートフォン、携帯電話は、もちろん含むのでしょう。しかし、近年はいろんな装置に通信機能があると思います。

したがって、この技術分野の解釈の仕方が非常に難しいと思います。

また、実務を行っていると、主引用発明と副引用発明との技術分野が違うのではないか?と思うケースもあります。例えば、上記の例で、主引用発明(電話装置)に、もし、副引用発明に技術分野が異なる発明(例えば、車両やプリンターの発明)が適用されたら、いかがでしょうか。その場合、「原理、機構、作用、機能を着目すると技術分野が異なる」ことを丁寧に意見書で説明してもよいかもしれません。

また、技術分野が明確に異なるように補正すれば、進歩性が否定されなくなると思いますので、補正も得策ですね。

まずは、技術分野の関連性で、進歩性クリアを検討してみます

課題の共通性

主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となります。

ここで説明しているのは、主引用発明と副引用発明との課題の共通性になります。

請求項に係る発明と、引用発明との課題の共通性ではありません。

また、本願の出願時において、主引用発明と副引用発明との間で、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められます。審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握します。

また、審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることができます。

試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様に、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることができます。

主引用発明と副引用発明との間の課題の共通性の例

この例では、主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されています。

また、この例では、副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されています。

したがって、ペットボトルや密封容器の膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであるので、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通し、動機付けがあると導かれます。その結果、請求項に係る発明は、進歩性が否定される方向に働きます。

主引用発明の課題、副引用発明の文献内容を精査し、各発明の課題を、十分に検討する必要があります。

主引用発明と副引用発明との間の課題の共通性の例

この例では、調理鋏やナイフなどの調理器具において多機能化を図ることは、調理器具における自明の課題であるので、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通していることになります。その結果、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあると判断され、請求項に係る発明は、進歩性が否定される方向に働くことになります。

作用、機能の共通性

主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用したり結びつけたりして当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるという根拠となります。

実務上、主引用発明と、副引用発明と、作用が共通していることを理由に、主引用発明に副引用発明を適用するというケースはよくあります。

引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関する示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための有効な根拠となります。

動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、

(1)一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択

(2)一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化

(3)一定の課題を解決するための均等物による置換

(4)一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となります。

さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となります。

先行技術の単なる寄せ集め

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいいます。

発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものです。

先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される方向に働く要素となります。

さらに、主引用発明の内容中に進行技術の寄せ集めについての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となります。

進歩性が否定された場合の対応

拒絶理由通知で、進歩性が否定された場合には、進歩性が肯定されるように【特許請求の範囲】の【請求項】を、補正します。

(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用文献の内容中の示唆を考慮し、進歩性が否定されないように、補正することが重要となります。

補正書の作成は、弁理士におまかせください。

まとめ

進歩性否定の要素とは、進歩性が否定される方向に働く要素であり、動機付け有り(進歩性が否定される方向)の判断指標となるポイントです。つまり、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用文献の内容中の示唆です。